Confort, concentration, confidentialité… Le son façonne nos espaces de travail bien plus qu’on ne le pense. Et pourtant, peu d’aménagements intègrent l’acoustique dès la phase de conception. Voici pourquoi ça doit changer, et comment appliquer les bons réflexes.

Le son, angle mort du confort au travail

Le bruit est partout, et surtout là où il ne devrait pas être. Open spaces, visio à répétition, multiplications des échanges informels… dans un environnement professionnel déjà complexe, le son est souvent la variable oubliée. Pourtant, c’est la première source d’insatisfaction des salariés dans les bureaux, bien avant l’éclairage ou l’ergonomie.

Une simple conversation audible à quelques mètres peut suffire à faire décrocher un collaborateur concentré. Et quand les nuisances s’accumulent, c’est la performance collective qui en pâtit : une perte de productivité de 66 % est observée dans les environnements exposés à des conversations non couvertes, selon les données citées par Haworth. À l’inverse, un excès de silence peut générer un malaise diffus, comme si l’espace lui-même manquait de vie ou incitait à l’autocensure. Un paradoxe que le design acoustique cherche justement à résoudre.

ABCD : quatre leviers pour concevoir une acoustique intelligente

La force du guide publié par Haworth réside dans sa clarté méthodologique. Pour concevoir une ambiance sonore cohérente, il identifie quatre types d’actions complémentaires à intégrer selon les usages : Absorber, Bloquer, Couvrir, Diffuser. Loin d’être gadget, cette approche permet d’adresser finement les besoins de chaque espace, qu’il s’agisse de préserver la concentration, d’animer une salle de pause, ou de garantir la confidentialité.

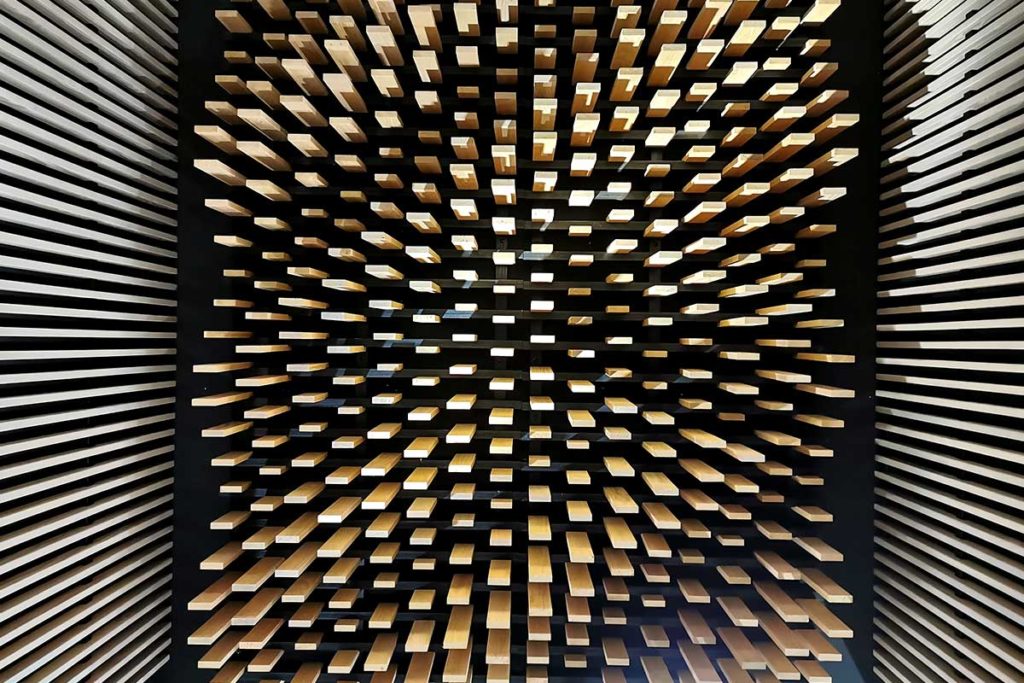

Absorber : atténuer les réverbérations à la source

Premier levier, l’absorption vise à réduire la réverbération dans une pièce. Sans elle, chaque bruit (voix, pas, frappes de clavier) rebondit sur les parois, créant un brouhaha diffus difficile à identifier mais épuisant sur le long terme.

Pour agir, il faut traiter les surfaces réfléchissantes : plafonds, murs, sols. Cela peut passer par des dalles acoustiques, des revêtements muraux absorbants, des moquettes avec sous-couche phonique, ou encore des mobilier en tissu épais (rideaux, fauteuils, poufs). L’objectif est d’adapter le temps de réverbération à l’usage de la pièce : court pour les espaces de concentration, un peu plus long dans les zones collectives.

Dans un café d’entreprise par exemple, où les surfaces dures dominent, le guide conseille de maximiser les éléments absorbants dès l’aménagement : « Ajoutez des éléments muraux, des luminaires acoustiques ou encore des cloisons semi-ouvertes pour limiter la propagation du bruit. »

Bloquer : isoler les espaces les uns des autres

Deuxième levier : bloquer la transmission du son entre les zones. Ici, il ne s’agit plus de traiter le son dans un espace, mais d’éviter qu’il n’en sorte (ou qu’il n’y entre). Cela passe par des cloisons pleines, des murs double vitrage, des plafonds techniques continus, et surtout, par la maîtrise des fuites : gaines, portes, joints.

Le guide rappelle que le niveau d’isolation d’une cloison dépend aussi de ses connexions : “Le classement acoustique d’une porte est inutile sans joints périphériques et seuil étanche.” Il insiste aussi sur les transmissions indirectes, dites “flankings”, qui peuvent passer par les faux-plafonds ou les sols, et ruiner une isolation apparemment performante.

Des pods acoustiques complets ou des salles de réunion vitrées à double vitrage offrent aujourd’hui des solutions efficaces, avec des performances mesurées en Speech Level Reduction (DS,A). À utiliser en priorité pour les salles de réunion, les espaces de direction ou les cabines de visio.

Couvrir : masquer les sons résiduels par un bruit de fond maîtrisé

Quand l’absorption et le cloisonnement ne suffisent pas ou quand le silence devient gênant, il faut créer un fond sonore neutre et homogène. C’est le rôle du masquage sonore, souvent mal compris.

Contrairement à la musique ou au bruit blanc diffusé à la volée, un bon système de masquage repose sur des sons calibrés, ajustés à la typologie des lieux. Il s’installe en général au plafond ou dans les cloisons, et vise à réduire la distance de distraction : moins une conversation est audible à distance, moins elle gêne les autres.

Dans les bureaux ouverts, un masquage bien réglé améliore de 47 % la capacité de concentration et de 10 % la mémoire à court terme, selon les chiffres rapportés. À noter que ces systèmes sont compatibles avec les normes LEED, et peuvent même permettre de gagner des points acoustiques dans les certifications.

Diffuser : faire circuler le son utile sans le renforcer

Dernier pilier : la diffusion. Il s’agit ici de mieux faire circuler les sons utiles comme une voix ou une intervention, un signal dans de grandes pièces, comme les salles de réunion ou espaces de conférence. Dans ce cas, un excès d’absorption peut paradoxalement poser problème : on n’entend plus celui qui parle au fond de la pièce.

Haworth recommande d’installer des diffuseurs réfléchissants bien positionnés, souvent au plafond ou sur les murs, pour équilibrer la propagation sonore. Cela permet de renforcer l’intelligibilité sans augmenter le volume sonore. Couplé à des microphones proches des orateurs et à un mobilier absorbant autour des auditeurs, ce travail acoustique rend les échanges plus naturels, tant en présentiel qu’en visioconférence.

Un espace bien traité s’oublie… mais se ressent

Ce que montre la méthode ABCD, c’est que l’acoustique ne se voit pas, mais se vit. Un espace bien conçu sur le plan sonore ne se distingue pas par son silence ou son animation, mais par sa justesse : les sons ne dérangent pas, ne surprennent pas, n’écrasent pas. Ils accompagnent les usages sans les contraindre.

C’est aussi un vecteur d’image. Une entreprise qui soigne ses ambiances sonores soigne aussi son accueil, sa culture, ses modes de travail. À l’heure du flex office et de la guerre des talents, offrir un confort auditif peut devenir un avantage compétitif tangible.